1, ガマ腫は取っても治らない?

ガマ腫は手術をしても再発しやすいのは良く知られていることですが、私も10年前までは「ガマ腫が再発するのは手術が下手で取り残すからだ」と何の疑いもなく思っておりました。(学生時代の教科書にも「ガマ腫は再発しやすいので完全摘出する」と書かれておりました。)

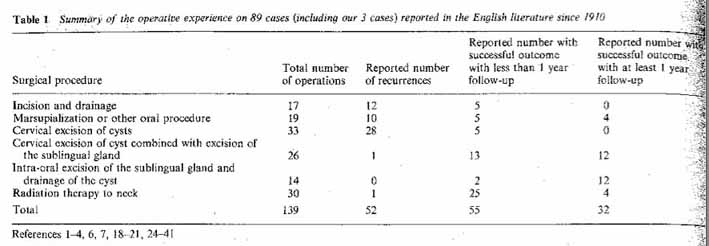

下の表は1987年のBritish J Surg に載ったParekhの論文(参考文献11)のTable 1です。

これを日本語で改変したものが下表になります。

Parekhは1910年以降の英文論文になった顎下型ガマ腫89例の139回の手術についてレビューしています。切開(Incision)や排液(Drainage)

では再発率が70%、開窓(Marsupialization)では53%の再発率(強調いたしますが、治癒率では無く再発率です)という結果でした。もっと驚いたのは、顎下型ガマ腫を頸部外切開で摘出(Cervical excision of cysts)しても、実にその85%が再発したという結果でした。この論文で強調されているポイントは、舌下腺の摘出を行うことによって、再発率は2%に下がるということです。また、古い治療例も入っておりますので放射線照射も治療に含まれていますが、(良性疾患に照射したことの是非は置いておいて)照射群は再発率3%の治療成績でした。

2, ガマ腫とは?

私は1998年に米誌に初めてガマ腫のOK-432治療に関する論文を投稿しました。その時に、「ガマ腫は嚢胞壁が薄いために取り残すことが多く、そのため再発も稀では無い」と書いたことに対して、「ガマ腫はtrue

cyst (真性嚢胞)では無くpseudo cyst(偽嚢胞)である。pseudo cystの治療には cystの摘出は必要ない。舌下腺の摘出が必要である。」というコメントをいただき、考えを改めました。

このコメントをもとにガマ腫を考えてみます。

ガマ腫には薄い嚢胞壁はありますが、嚢胞壁には上皮がありません(川堀真一:ガマ腫の治療。耳鼻咽喉科専門医通信 42: 10-11,

1996)。ガマ腫は上皮を持たない偽嚢胞(pseudo cyst)です。(真の嚢胞は、例えば正中頸嚢胞であれば円柱上皮、側頸嚢胞であれば扁平上皮など、上皮で嚢胞内腔が裏打ちされています。)ガマ腫の嚢胞壁は主に線維組織からなっております。ガマ腫は口腔底の舌下腺から粘稠な唾液が漏れて嚢胞を形成すると考えられていますが、嚢胞壁が作られる仮説としては、「唾液漏出部位が炎症を起こして炎症性肉芽を形成し、それが線維化する」というのが一般的であろうと思います。私はガマ腫の嚢胞壁が作られる理由として、最近は次のようなことを考えるようになってきました。生物の体は自分の体に起こった現象(病気)に対して、自分が生き残るために有利になる様に反応するのは当然です。ガマ腫は唾液腺(主に舌下腺)からの唾液の周囲組織への漏れです。唾液ですから、当然消化酵素(アミラーゼ等)や細菌などを分解する生体防御物質(ラクトフェリンなど)が含まれています。これは、周囲の組織に漏れて良いはずはありません。生体防御反応の一端として、生体は漏れて来る唾液との間に境を作って、酵素などの作用が周囲組織に及ばない様にしているのではないでしょうか?(唾液腺と組織学的に似た組織に膵臓があります。ご存じのように、膵臓にもよく嚢胞「膵嚢胞」ができます。これは、膵管の破綻からできるとされており、ガマ腫と同じで、その90%は偽嚢胞であるとされております。)

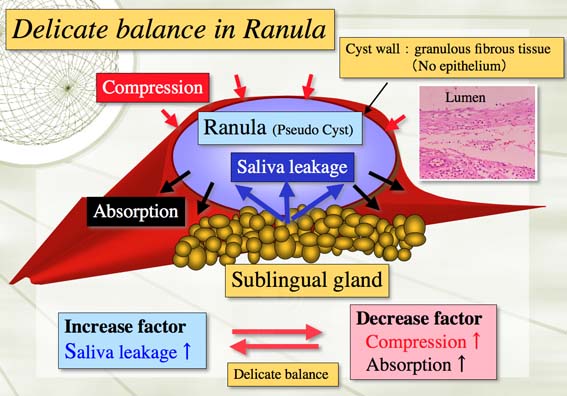

ガマ腫が大きくなる要因としては、「舌下腺からの唾液の漏れが増える」ということになりますし、小さくなる要因としては、「周囲からの圧迫」「嚢胞壁を介した吸収が増える」などのことが考えられます。これらの、増大要因と縮小要因の微妙なバランス(定常状態)でガマ腫が維持されていると考えられます。このモデルで非常に重要なことは、ガマ腫が消えずに存続しているということは、唾液の漏れが(それが間欠的ではあっても)続いているということです。もし、唾液の漏れが止まれば(増大要因が無くなりますので)、ガマ腫はそのうち消失(自然治癒)します。

3, ガマ腫の治療

このようなガマ腫を摘出することを考えてみます(ガマ腫摘出術)。ガマ腫を破らずにうまく取ることは至難の業ですが、根性でうまく取れたと仮定します。この手術に伴って、たまたま舌下腺からの唾液の漏れが止まればガマ腫は治癒しますが、唾液の漏れが止まらなければ再発します。ガマ腫を取り残したかどうかは再発には関係ありません。再発に関係するのは、唾液の漏れが止まったか?止まらなかったか?だけです。Parekhの論文では、顎下型ガマ腫の摘出後の再発率85%という驚くべき結果が報告されています。川から水が漏れて隣に水たまりができたことを考えてみて下さい。水道管から水がもれて水たまりができたことを考えてみて下さい。水たまりを工事して無くしても、水が漏れてくる道があれば、また水たまりが出来てしまうのと同じです。

OK-432嚢胞内注入療法は「何故効くのか?」のところに書きましたように、「OK-432による炎症に伴う治癒機転によって、唾液の漏れを止める治療」と考えております。イメージとしては、パンクしたタイヤにパンク修理剤を入れて空気漏れの部分をシールしたり、水道管から水が漏れているところにパテを塗って水漏れを止めるようなものと考えています。水漏れの勢いが強い場合は、止まらないこともあります。

舌下腺摘出術は、唾液漏れのもとを取る手術です。唾液漏れのもとを取りますので、理論的にも再発はありません。Parekhの論文でも、舌下腺を取れば再発率は2%になるとされています。従いまして、ガマ腫の手術的治療の切り札は「舌下腺摘出術」になります。また、同じParekhの論文で放射線照射の成績が良いのは(再発率3%)、私は照射は舌下腺摘出と同じ効果があるからではないかと思っています。頭頸部悪性腫瘍の放射線治療に伴って唾液分泌が減少して口渇に悩むことは良く経験することですが、照射によって舌下腺の機能が廃絶し、結果的に舌下腺摘出術と同じ効果がでるのではないでしょうか?

私は、これらのことを踏まえて、

顎下型ガマ腫の治療方針は、

(1) OK-432嚢胞内注入療法を繰り返す(4〜5回くらい)。

効きが悪い時にはOK-432の量を増やして下さい。ガマ腫の場合、1回の治療につき2KEまでは普通は安全に使用できます。

(OK-432をもともとの効能である「癌の免疫療法剤」として使用する場合は、1回5KEを毎週使用するのが普通です。)

これで、90%以上の患者さんは改善するはずですが、

どうしても治らない場合は、

(2) 舌下腺摘出術(口腔内より)

が良いのではないかと考えています。

2006年の日本口腔咽頭科学会で、東京女子医大から「OK-432治療を複数回繰り返した例でも、癒着等なく舌下腺摘出術ができた」というご発表がありました。このご発表によって、「あとで手術ができなくなるのではないか?という恐れからOK-432嚢胞内注入療法をためらう」理由が無くなったと考えます。

私は、顎下型ガマの治療としては外切開の手術はするべきでないと考えておりますが、先生方はどのようにお考えでしょうか?

2009年にノースカロライナ大学から「ガマ腫の最も有効な治療は何か?Oral

and Plunging Ranulas: What is the most effective treatment?」という大作の論文が出ました(参考文献15)。アメリカではOK-432は発売されていませんので手術法の比較になりますが、結論は顎下型ガマ腫に関しては「舌下腺を口腔内から摘出し、嚢胞は穿刺吸引する」というのが最も有用な治療ということでありました。(この論文によりますと、アメリカでも未だに外切開の手術や顎下腺の摘出などの手術も行われているようです。治療法の統一がなかなかなされない一番の理由は、特に顎下型ガマ腫は稀な疾患であるためと思われます。ノースカロライナ大学であっても、過去17年間に治療したガマ腫は、舌下型ガマ腫16例、顎下型ガマ腫10例とのことでした。当院には、このHPを見て全国から患者さんが来て下さいますが、年間10〜15例程度です。ガマ腫(特に顎下型ガマ腫)は稀な疾患であり、生命に拘わる疾患でもありません。論文や学会発表の対象になることも少なく、大学病院や高度機能病院で治療されることも稀です。このために、医師各自の少ない治療経験をもとに治療が選択され、しかも治療後再発するとしても時間がかかって再発してくる場合も多いために、治療の結果がフィードバックされることが少ないことが、治療法の統一がされない理由と考えております。)

トップページに戻る(フレームが有る場合はそちらから御願いします。)